¿Quién tiene derecho a usar un poncho?

Más que una lectura, una reflexión...

Mientras me dirigía a la facultad la radio sonaba de fondo con la voz de los locutores. Pocas veces presto atención a los temas de conversación de la FM pero ese día un dialogo natural entre los periodistas detuvo mi mente. Un cronista se encontraba en un encuentro en las afueras de la ciudad y revelaba que llevaba puesto un poncho. Como un acto espontaneo que surgió de su decisión para ese día.

Al contrario de lo que podría esperar el panel presente en el estudio comenzó a reírse y adjetivar al cronista y su poncho. “Ahora sos un gaucho”, “Anda al campo” y otros comentarios un tanto despectivos. En el momento, esas palabras podrían pasar sin problemas. Sin embargo, ¿por que nos aferramos a la idea de que el poncho solo lo usan las personas que residen en un campo?

Es como si perdimos una parte esencial de nuestra cultura. Nos olvidamos de prendas que por años son tejidos tradicionales de América Latina. Nos despojamos de ellas. En la actualidad, es más normal usar un jean y una remera blanca que prendas regionales. Deberían ser consideradas un sello nacional pero hoy más que nunca estamos más adictos al fast fashion.

Algunos entienden el valor de un poncho, otros no. La situación de la radio es un reflejo del pensamiento colectivo, lamentablemente. Lo vemos como una prenda que solo en determinadas condiciones podemos usarla. ¿Quién recuerda ver a más de diez personas usar un poncho por las calles de Buenos Aires o Rosario?

El poncho es parte de nuestra cultura ancestral que a pesar de su antigüedad todavía es contemporáneo y se adapta a la modernidad. Nos reímos de alguien cuando usa poncho pero después aplaudimos la presencia de uno en las pasarelas de marcas de lujo como Yves Saint Laurent o Dior.

Ahora que le quitamos su estereotipo,

¿Qué es un poncho?

Un poncho es una prenda de abrigo. Su diseño rectangular o cuadrado presenta una abertura para la cabeza y se caracteriza por su tela gruesa y pesada. Una artesana puede dedicar hasta cuatro meses para su confección. Las fibras del tejido se pueden obtener de la llama, la alpaca, la oveja, el guanaco o la vicuña.

De acuerdo a la Secretaria de Cultura de Argentina:

El proceso de convertir la lana en hilos es una tarea íntegramente artesanal. Las fibras obtenidas se limpian, se secan al sol, se estiran hasta formar un vellón y se dejan listas para poder ser hiladas a mano, con la ayuda de un huso o una rueca, elementos de madera parecidos a un trompo, que contribuyen a facilitar el proceso. También se han incorporado, en el hilado de las fibras naturales, husos o puskas industriales.

Los colores del tejido varían de acuerdo a tintes naturales o industriales. El nivel artesanal de la prenda o su confección en masa determinan los detalles de los ponchos. De los ceibos se obtienen los colores rojos, de las moras los azules, los verdes del molle, los amarillos de la mikuma y del ruibarbo el dorado. También las cáscara de nuez, la yerba mate, la cebolla, el algarrobo, la jarilla o la remolacha brindan un variada paleta de colores.

Lo importante de esta conversación de radio fueron las subjetividades que se atribuyeron a una sola prenda. Quitarles el estereotipo, aquellas características que definen al poncho de manera errónea o no permite la liberación. Usar lo que queremos, extinguir el pensamiento colectivo y reconectar con tejidos tan especiales y originales de nuestra región permiten no solo conocer nuevos sectores de la moda sino también construir nuestro estilo.

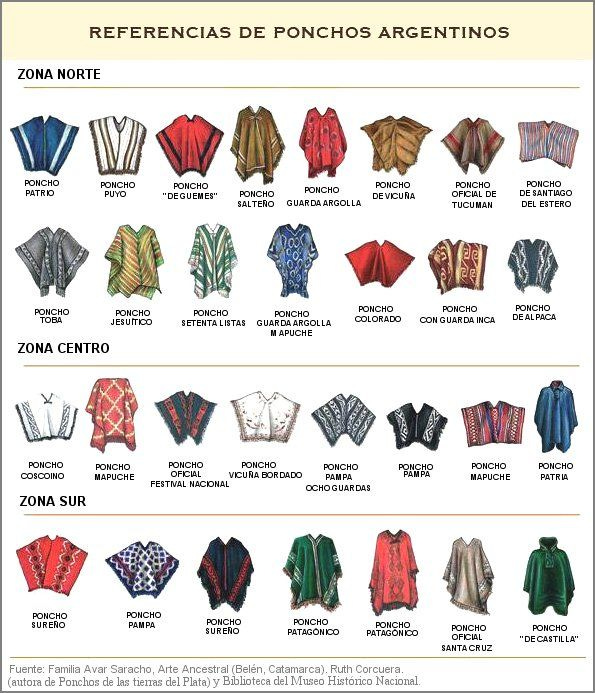

Primer año de la facu (2006) y me burlaba de quienes iban de alpargatas y bombacha de campo, sin entender nada, claro. Si pudiera volver al pasado, me diría que lea y juzgue menls. Me encanta la historia del poncho, como los colores y guardas representan las diferentes zonas del pais. El poncho salteño, para mí, es de los más lindos...